栽培関連コラム

室内植物栽培における光の最適な使い方

栽培関連コラム

コラム:「室内植物栽培における光の最適な使い方」

室内で植物を育てる際に最も重要な要素の一つが「光」です。自然光が不足する環境では、適切な人工光を活用することが不可欠です。光は植物の光合成を支えるだけでなく、成長や開花、果実の発育に大きな影響を与えます。このコラムでは、室内栽培における最適な光の使い方について、具体的な方法やポイントを解説します。

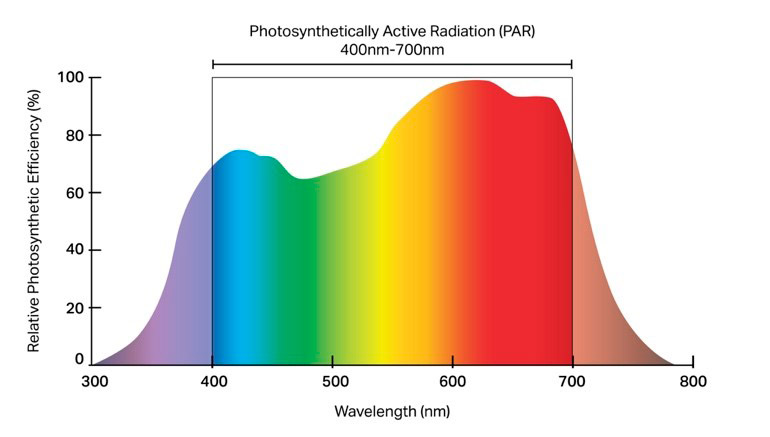

植物に必要な光の種類

植物が健康的に成長するためには、適切な光の種類が必要です。太陽光は広範な光スペクトルを提供しますが、室内栽培ではLEDライトや蛍光灯などの人工光源を利用することが一般的です。ここでは、植物に必要な光のスペクトルと、それぞれの役割を見ていきます。

- 青色光(450nm前後): 植物の葉や茎の成長を促進し、しっかりとした根系を形成します。青色光は、植物が早期の成長段階で最も必要とする光です。

- 赤色光(660nm前後): 開花や果実の発育に重要な光です。特に、開花期や実がなる時期には赤色光を多く含んだ光源が必要です。

- 遠赤色光(730nm前後): 光の周期や昼夜のサイクルを植物に認識させる役割があり、植物が開花に至るためのシグナルとして機能します。

- 紫外線(UVA, 315-400nm): UVA光は植物の防御機能を強化し、病害への耐性を向上させる効果があります。また、UVAは色素生成を促し、植物の風味や栄養価を向上させる可能性があります。市場に出回っているUV LEDはほとんどがUVA波長を利用しています。

LEDライトではこれらの光を最適に調整できるため、特定の成長段階に合わせて光の種類を変えることが可能です。

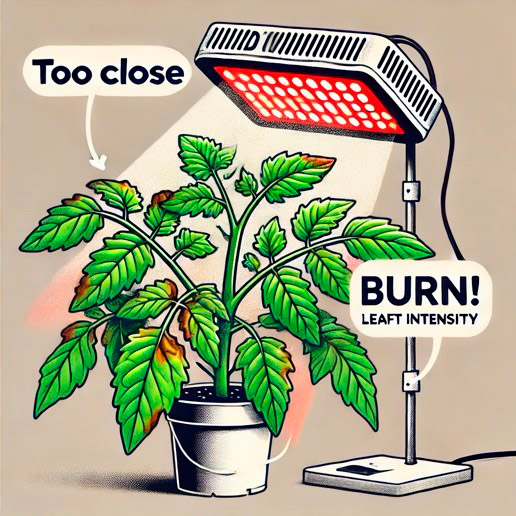

光の強度と距離の調整

光の強度(光量)は、植物の成長に直接影響を与える要素です。室内栽培では、光源の強度が強すぎても弱すぎても植物に悪影響を及ぼします。ここでは、光の強度の目安と、光源からの距離をどのように調整すべきかについて説明します。

- 光の強度: 一般的に、植物の葉に照射する光の強度は、100?500μmol/m2/sが理想的ですが、一部の植物では850μmol/m2/s以上の強度が必要になることもあります。そのため、育てる植物に適した光量を調べ、最適な強度を設定することが重要です。特に光合成の活性化に重要な強度となるため、この範囲を守ることが植物の健康を保つカギです。

- 距離の調整: 光源が近すぎると植物が光を浴びすぎてしまい、葉焼けを引き起こすことがあります。逆に遠すぎると、光合成に必要な光量が不足します。LEDライトの場合、植物の成長段階に応じて30?60cmの距離を目安に調整しましょう。

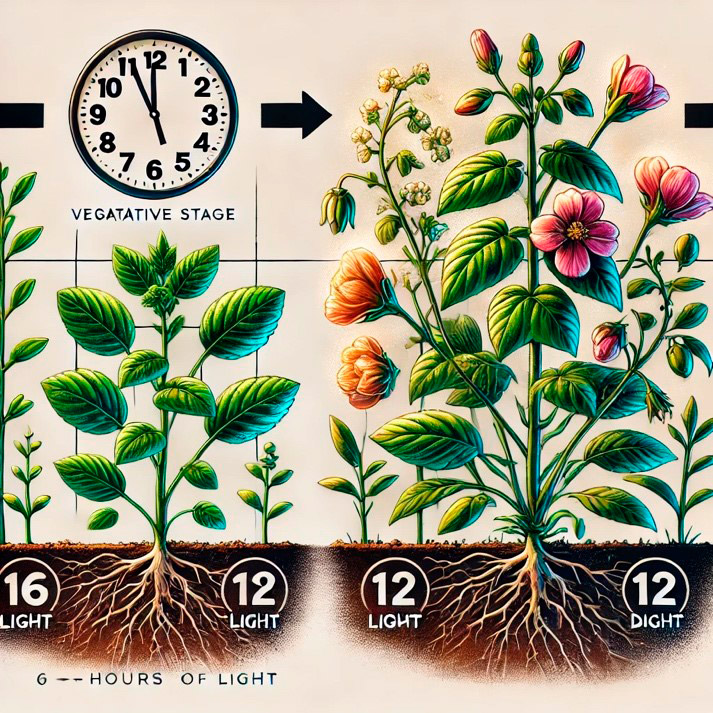

光のサイクルと昼夜リズム

植物には、成長に適した昼夜のリズムが存在します。この光のサイクル(フォトペリオディズム)は、植物が光をどのように受け取るかによって変わり、適切な昼夜のサイクルを保つことが重要です。

- 成長期(ベジタティブステージ): 成長期には、通常16?18時間の光を当て、6?8時間の暗期を作ることが一般的です。この長い光照射時間は、植物が根系や葉を伸ばし、強い成長を促すために必要です。

- 開花期・結実期(フラワリング/フルーティングステージ): 開花期・結実期には、12時間の光と12時間の暗期を保つことで、植物が開花・結実に向かうシグナルを受け取ります。この光サイクルの変更により、植物はエネルギーを開花や果実の形成に集中させます。

光の質と効果的なライトの選び方

室内栽培に適したライトにはさまざまな種類があり、それぞれの特性を理解して選ぶことが重要です。ここでは、代表的なライトの種類とその選び方について説明します。

- 蛍光灯: 初心者向けの選択肢で、コストパフォーマンスが高いですが、光の強度やスペクトルが限定的です。小型植物やハーブ類の栽培に適しています。近年ではLEDの進化により蛍光灯を使用する施設は減ってきました。

- LEDライト: 調整可能なスペクトルと高いエネルギー効率を誇ります。特に赤色光と青色光を組み合わせたLEDライトは、成長段階ごとに必要な光を最適化できるため、最も推奨されるライトです。また、すべての波長を適切に含んでいる白色のフルスペクトラムLEDも人気を博しています。

- HIDライト(高圧ナトリウムランプ): 光量が非常に強く、大規模な植物育成に適していますが、熱が多く発生するため、冷却システムを設置すると効率よく使用できます。LEDが主流になりつつある市場ですが、いまでもHIDをこよなく愛すマニアックなプログローワーも多くいます。

光に加えて重要な他の環境要素

光は植物成長に不可欠ですが、その他の環境要素とのバランスも重要です。特に光と同時に管理すべき要素には、温度、湿度、CO2濃度が挙げられます。

- 温度: 植物に最適な温度範囲は、一般的に20?28℃です。温度が高すぎると蒸散が促進され、光合成が効率的に行われなくなる場合があります。逆に、温度が低すぎると成長が遅れる可能性があります。

- 湿度: 成長初期には高めの湿度(60?70%)が推奨され、成長が進むにつれて湿度を40?50%に下げることで、病害リスクを減らすことができます。

- CO2濃度: 室内環境では、CO2濃度を増やすことで光合成の効率を高め、植物の成長を加速させることができます。通常、400?1000ppmのCO2濃度が理想とされています。

結論

室内植物栽培における光の最適な使い方は、光の種類、強度、距離、サイクルなど、さまざまな要素を考慮する必要があります。適切なライトを選び、光合成の効率を高めることで、室内でも健康的で豊かな植物を育てることが可能です。また、光以外の環境要素も同時に管理し、バランスの取れた栽培環境を整えることが成功のカギとなります。

おまけ:光周期と植物の成長

植物には、光のサイクル(フォトペリオディズム)に応じて成長や開花のタイミングが異なる種類が存在します。特に、短日植物、長日植物、中性植物の3つのカテゴリーに分類され、それぞれの特性を理解することで、栽培の調整が可能になります。

短日植物(短日処理を必要とする植物)

短日植物は、日照時間が一定時間(通常12時間未満)より短くなると開花が促進される植物です。秋から冬にかけて開花する植物が多く、商業栽培では人工的に短日処理を行い、開花のタイミングを調整することが一般的です。

- 菊(キク): 日照時間が短くなると花を咲かせる代表的な短日植物。商業栽培では開花時期をコントロールするために光管理が行われます。

- ポインセチア: クリスマスシーズンに人気の植物で、暗期が長くなると赤い苞(ブレクト)が形成されます。

- 綿(コットン): 短日条件で開花が促進されるため、適切な光管理が収穫のタイミングに影響を与えます。

- サツマイモ: イモ類の一部も短日植物に分類され、日照時間が短いと成長が促されます。

長日植物(長日処理を必要とする植物)

長日植物は、日照時間が12時間以上になると開花する植物です。春から夏にかけて開花するものが多く、日照時間が短いと花を咲かせにくくなります。

- ホウレンソウ: 日照時間が長くなると花が咲きやすくなります。短日環境では葉の成長が促進されるため、収穫時期を考慮した栽培が必要です。

- レタス: 長日環境では花が咲いてしまう(とう立ち)ため、温度管理とともに日照時間の調整が重要になります。

- 小麦: 日照時間が長いと穂が出て花を咲かせる代表的な長日植物です。

- ムギ類(大麦・ライ麦など): 多くの穀物類が長日植物に該当し、成長促進には十分な日照時間が求められます。

中性植物(光周期に関係なく開花する植物)

中性植物は、日照時間の長さに関係なく、一定の成長段階に達すると自然に開花する植物です。そのため、季節に左右されにくく、温度や栄養状態が安定していれば、年中収穫が可能な種類もあります。

- トマト: 日照時間にあまり影響されず、適切な温度や栄養状態が整えば、通年で開花・結実します。

- ナス: 光周期に関係なく開花し、温度管理と栄養供給が適切であれば長期間収穫が可能です。

- 唐辛子(チリ): 温度や栄養が整っていれば、季節を問わず開花・結実を続ける植物の一つです。